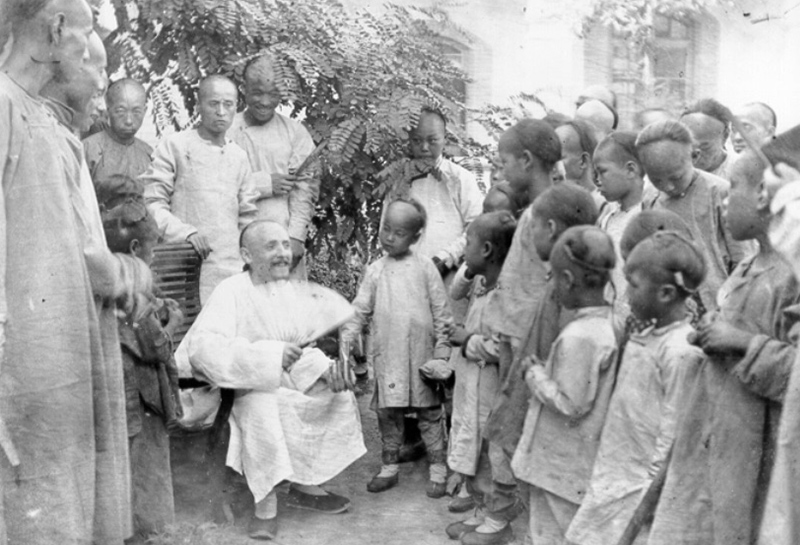

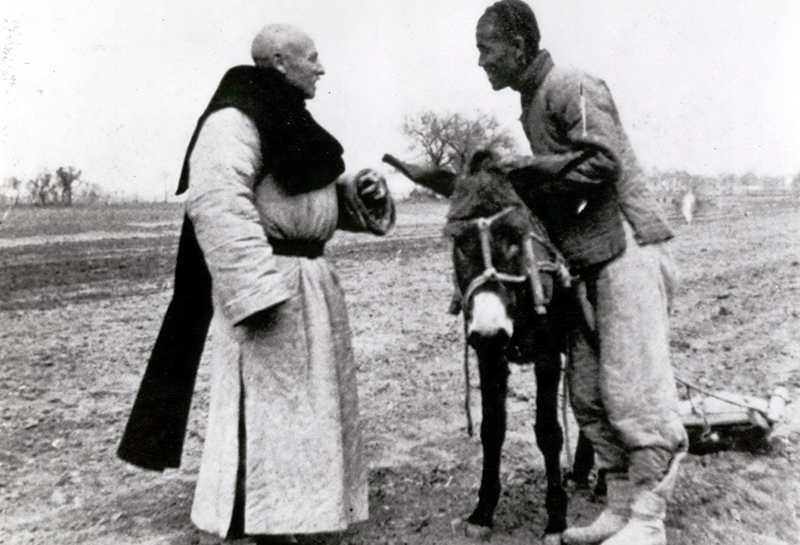

外籍傳教士被驅離後,壯年的神父、修士和修女轉來臺灣福傳。當時臺灣原本只有道明會神父和修女數十位。1950年代神父急增至六、七百餘位,修女增至千餘人。在海外進修的中國神父和修女數百位也紛紛來臺灣福傳,教會大興,道理班日夜不停,到1970年代就增至30萬教友,各種社會事業、醫療服務和教育事業,幼稚園、小學、中學和大專院校都孕育成立。

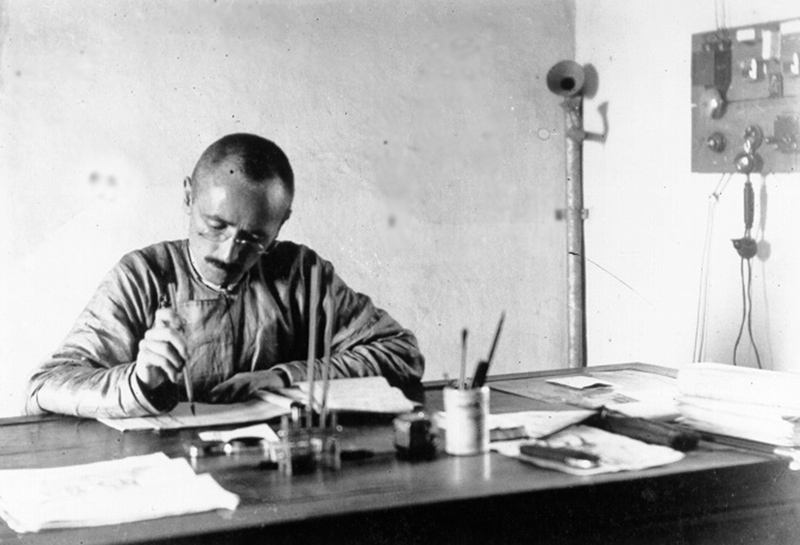

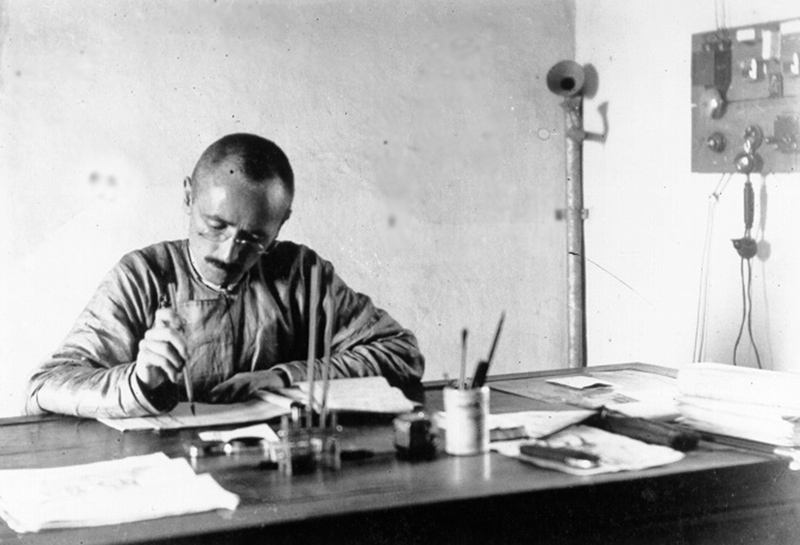

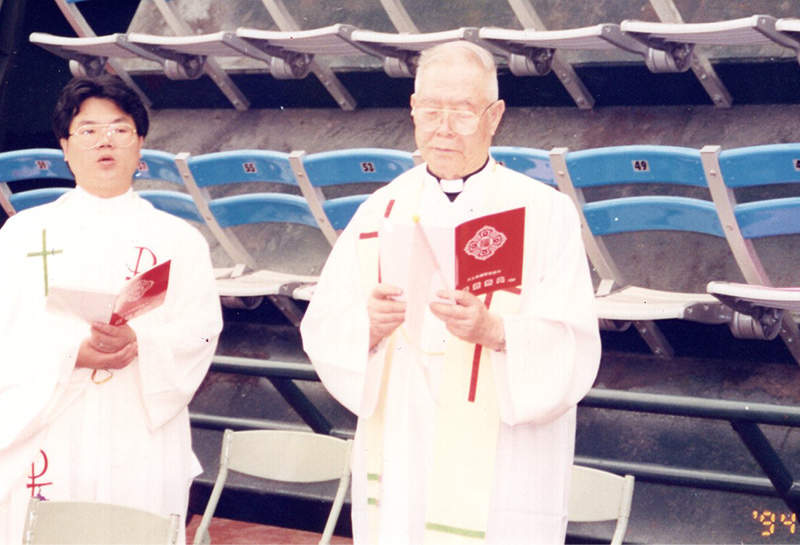

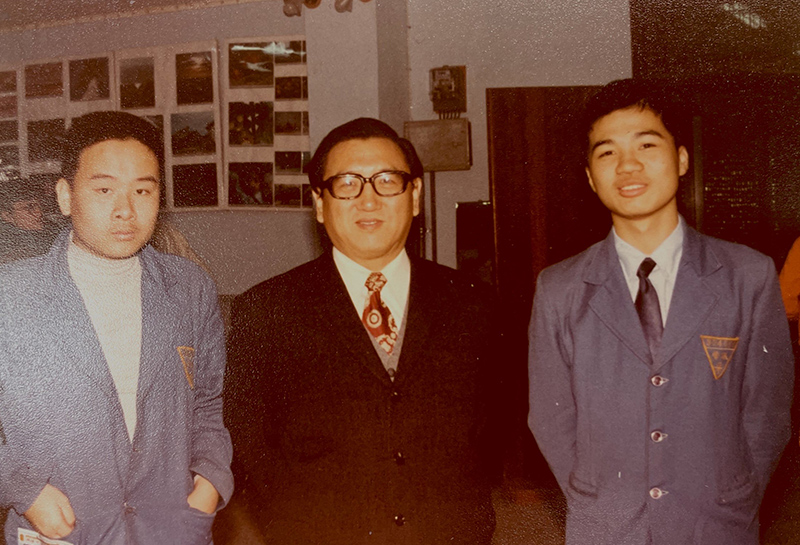

我於1961年自歐洲到臺灣服務,先在台東天主教公東高工服務三年,任教導主任兼住校生輔導,兩年後轉到嘉義聖言會創辦的輔仁中學任教務主任,兩年後應教廷大使高理耀總主教邀請,赴大使館服務,成為天主教學校的聯繫主任,創設了天主教學校互助福利基金會,期間與耿文良神父和范景才神父規劃創辦振聲學校事宜。河北省獻縣教區海外46位神父熱烈響應支持,但多數神父在國外寄人籬下,僅能糊口,沒有任何積蓄,心有餘而力不足。我任教公東高工時,神父沒薪資,僅每月零用金兩百台幣,到輔仁中學任教務主任,管吃管住,月薪僅1,000元。

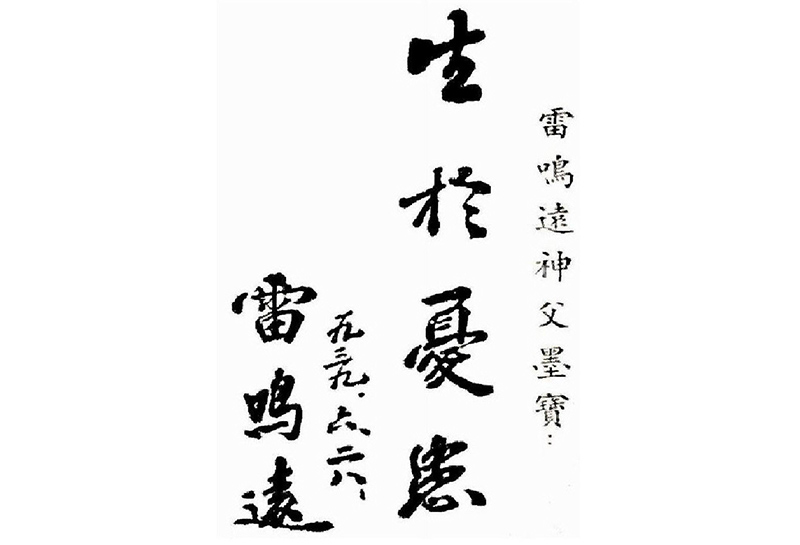

在振聲服務的神父們所支的薪資都全數歸公,作為獻縣教區基金,起初神父們不認同,但經過溝通後,我很堅持,大家也就接受了。1980年後,大陸開放,教會得以鬆綁,我於1981年9月中訪問大陸教會,可建教堂、辦事業,這筆基金派上了用場,再配上德國「傳信善會」的幫助,獻縣教區建起了雄偉的主教座堂和三百多座教堂,尚有為數可觀的基金支持獻縣教區的福傳工作。獻縣教區李連貴主教和一百五十多位神父和三百多位聖望會修女,其中九十幾位有醫師執照同心協力為福傳努力工作,頗有成效,是河北省「指標」教區,都以看獻縣教區的政策和做法為依據。李主教頭腦清晰,決策清楚,發言有說服力,勇於負責,常代表教會發言,向政府交涉,爭取教會權益。十數年前,香港選李連貴主教為大陸教會的風雲人物。