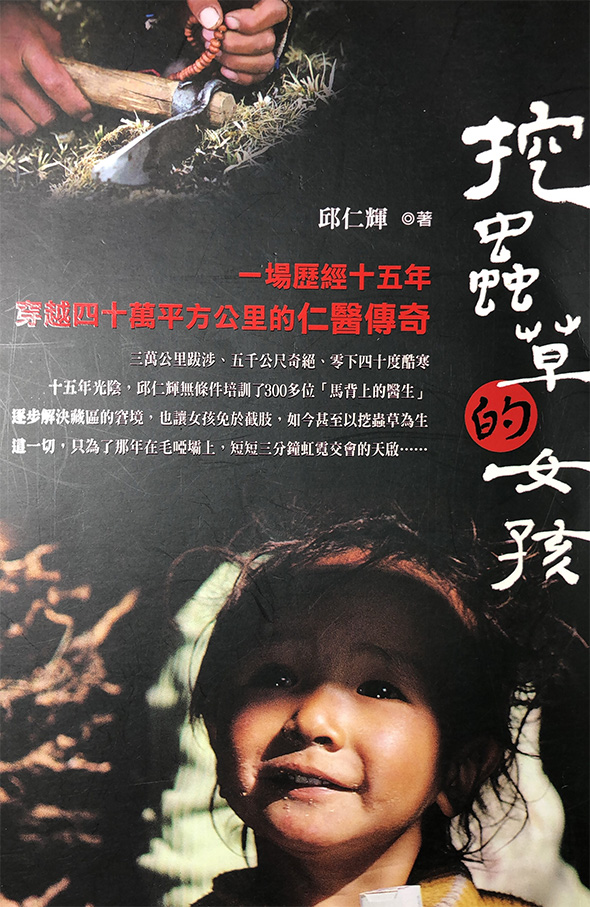

之一 「馬背上的醫生」

猶如史懷哲以鋼鐵意志,至非洲.加彭建立叢林診所,奉獻救濟。榮總邱仁輝醫生和經典雜誌王志宏總編輯,因體恤青藏牧民生存環境嚴峻,缺乏醫療資源;自一九九六年起,歷時十五年,攜手跨越四十萬平方公里,以四川甘孜的理塘(藏語「平坦如銅鏡的草壩」,海拔4014公尺)為基地,展開「馬背上醫生」醫療計畫,培育鄉村醫師,在遼闊高原巡迴牧民帳篷升級醫療。

「由於地廣人稀,草場幅員廣大,鄉村醫生往往要騎兩、三天的馬,才能到放牧地方幫牧民看病,因此被稱為『馬背上的醫生』。」(《挖蟲草的女孩》,106頁)

置身海拔4000公尺的青藏高原,除了氣候嚴寒,常有高山症來襲,令人暈眩、呼吸困難。邱醫生最初在高原行醫時,頭痛欲裂、呼吸急促,但靈魂深處對行醫的熱情,始終鼓舞醫師在高山症折磨中,堅持不懈,逐漸「入境隨俗」適應。參酌藏族飲食,喝酥油茶、吃犛牛肉,補充足夠水分與能量;以敬畏、融入心態,投入高山懷抱。十五年的歲月,不畏艱難,突破層層考驗登陟高原傳遞醫學火炬,幫助牧民擁有更多醫療。為使牧民能自力救濟,透過受訓九個月,實習三個月的培訓,共孕育三百二十六位鄉村醫療人員(赤腳醫生)巡診牧區;具體為甘孜州南路六縣,包含雅礱江以西,金沙江以東,約台灣六倍疆埸的牧民,提供健康照護,減少延誤就醫,締造高原醫療嶄新的里程碑。